直径 3470km 地球の 0.27 倍(約1/4)

日本列島は択捉島から沖縄県の与那国島まで直線でおよそ3300km

距離 平均38万4400km(35万6410km~40万6740km)

- 徒歩 約 11年 (4㎞/h)

- 自動車 約 6ヶ月 (80㎞/h)

- 新幹線 約 53日 (300㎞/h)

- 飛行機 約 16日 (1000㎞/h)

- 光 1.3秒 (30万km/s)

公転周期 約27.3日 朔望月(さくぼうげつ)は平均で約29.5日

明るさ -12.5等級(満月の平均)

表面温度 ー153℃~120℃

朔望月 29.53059日

恒星月 27.32166日

月の海は黒い色の玄武岩とよばれる岩石でできていますので、暗くみえるのです。 月のその他の部分は、斜長岩とよばれる白い岩石でできているので白っぽくみえるのです(月の高地といいます)。

最大クレータ 最大のものは月の裏側にあるヘルツシュプルング (クレーター)で、直径は536.37km

月の表側に見えるクレーターでは最大のバイイ(直径303km)

月で最も標高が高い地点は、裏側のクレーターの縁のところで約1万750m。最も低い地点は、裏側の南極エイトケン盆地の中にあり、深さ約9060mであることが分かりました。

ジャイアントインパクト説(有力)

巨大天体が衝突して、飛散した物質が集積してできた

親子説(地球が分裂してできた)

捕獲説(他の天体を地球の引力で捉えた)

兄弟説(地球が誕生するとき一緒にできた)

地球も月も太陽系が生まれた46億年前に、他の惑星たちとともに生まれました。このとき、はじめは微惑星(びわくせい)とよばれる大きさ10kmほどの小天体がたくさん生まれました。この微惑星が衝突し合体して大きくなり、地球や月、その他の惑星になったと考えられています。

月がほぼ今の大きさになったころ、まだたくさん残っていた、月や惑星になりきれなかった微惑星が雨あられと降り注いだのです。つまり、いん石となって月に衝突しました。そしてたくさんのクレーターを作ったのです。クレーターの多くは、月が生まれてから約6億年の間にできましたが、その後も衝突したいん石は月に新しいクレーターを作っています。

月の呼び名

月齢ごとの呼び名

0:新月(朔)

1:二日月(ふつかづき)繊月(せんげつ)

2:三日月 フランス語ではcroissant(クロワッサン

6:上弦の月 弦月(げんげつ)や弓張月(ゆみはりづき)

12:十三夜月(じゅうさんやづき)

後(のち)の月(旧暦の9月13日の夜(十三夜)に見える月)

13:小望月(こもちづき)14番目の月・十四日月(じゅうよっかづき)。

望月の前なので、小望月(こもちづき)待宵の月(まつよいのつき)ともいい。また、幾望(きぼう)とも言い、満月(望月)の前夜で、“幾”は「ほとんど」の意味。

14:満月(まんげつ)(望)十五夜の月(じゅうごやのつき)

旧暦8月15日「中秋の名月」(ちゅうしゅうのめいげつ)

15:十六夜月(いざよいづき)ためらう

16:立待月(たちまちづき)「今か今かと立って待つうちに月が出る」

17:居待月(いまちづき)「居間などに座って待つ」

18:更待月(ふけまちづき)「寝て待つほど月の出が遅い」

19:寝待月(ねまちづき)「夜更けまで待ってようやく出てくるお月様」

20:下弦の月(かげんのつき)

旧暦を含む太陰太陽暦では、月が新月になる日を月の始まりと考え、各月の1日としました。

- 周期は約29.5日、より正確には29.530589日 (朔望月) となります。

和風月名

1月 睦月(むつき)

2月 如月(きさらぎ)

3月 弥生(やよい)

4月 卯月(うづき)

5月 皐月(さつき)

6月 水無月(みなづき)

7月 文月(ふみづき)

8月 葉月(はづき)

9月 長月(ながつき)

10月 神無月(かんなづき)

11月 霜月(しもつき)

12月 師走(しわす)となっています。

「朧月(おぼろづき)」。春の夜に浮かぶ、かすみがかった月

春の夜の気温が下がり、水蒸気が多くなることで、月が霞むように見えます。

西洋では「春は三日月のくぼみに水が溜まる。 だから霞がかかって、朧月夜になるのだ」と言い伝えられてきたとか(ちなみに秋の三日月は「立っていて水が溜まらないから澄んで見える」のだそうです)

満月の呼び名

アメリカの先住民は季節を把握するために、各月に見られる満月に名前を、動物や植物、季節のイベント(農事暦)など様々につけていました。

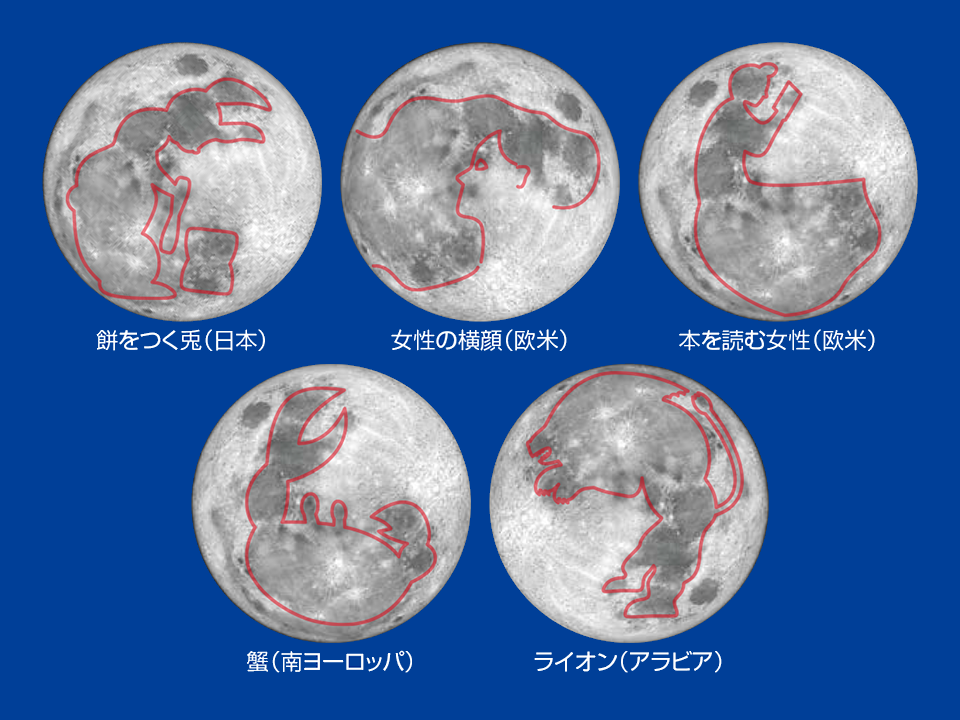

満月の模様