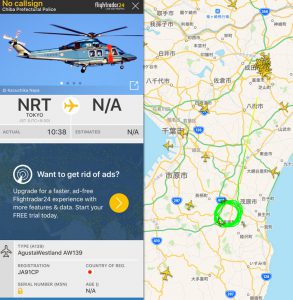

米国のお偉いさんの対応でゴルフ場の周りをヘリコプターがぐるぐる回っているのを、以前紹介したflightrador24と言うアプリで見てみました。護衛も大変です。昨日の星雲の様です。。。

今晩は、薄曇りですが望遠鏡の調整にまた手こずりました。今回はオートガイドです。薄雲の状態ではキャリブレーション(補正調整)がうまくいかないようです。とりあえずメシエ天体のカウントを一つ増やしました(88/110)。

六連星のブログ ©2017-2025 6stars astronomical observatory jin

春のしし座・おとめ座の銀河団の季節がすぎて、初夏の星空は球状星団が多数見られ、夏の天の川の中には球状星団が沢山あります。北天で最大のヘルクレス座のM13を撮影してみました。距離 25,100光年・光度 5.9等・視直径 16.6′ で条件が良ければ肉眼でも見えそうです。球状星団はどれを見ても特徴が無く、これがMxxだと判断がつきませんので、まとめて撮影すると、後から整理がつかなくなります。

地球から見える最大の球状星団はケンタウルス座のω星団で、距離15,790光年・光度 3.7等・視直径 36.3′ です。自観測地からの最大高度が6.7°なので、見える可能性があるのでチャレンジしたいと思います。ちなみに昔グアムで撮った写真にω星団が写っていました。

初耳学: 星座の名前は、「ひらがな」か「カタカナ」表記です。

星見里(ほくと)の会の例会で、国立天文台で作成された天文シミレーションソフト「Mitaka」のデモを見ました。操作方法が良くわからず、マウスとキーボードではコマンドが多く、ゲームコントローラで操作すると簡単なようです。宇宙旅行操作に、なれたら報告します。

ダウンロードはこちら

M83(うみへび座:南の回転花火銀河)に再挑戦しました。露出を1.5倍(180秒)にしてみましたので銀河の腕が浮き出ました。メシエ天体(110個)も85個までいきましたが、一つ一つを頑張って撮影していると数が稼げませんが、1天体30分は必要そうです。

27日に撮影したおとめ座銀河団の中のM(メシエ)天体です。薄雲が通過するような空だったので、ソフトフィイルターをかけたように星が滲んでしまいました。自動ガイドを試しましたが120秒では星が流れないことが確認できましたが、補正グラフが結構波打っていたので、目標300秒でエラー率が低いことを祈ります。

オートガイダーはZWO社製を選びましたが、スマート端末(iPad)で操作できるので大きな画面で確認できます。セットアップするまで四苦八苦しましたが、経過は後程まとめたいと思います。

ZWO ASiairは、ASIカメラ、フィルターホイール、赤道義を制御できるスマートWi-Fiデバイスです。撮影、オートガイド、天体位置解析などがスマートフォンやタブレットで可能です。 一眼レフでの撮影時に、PC不要の小型軽量オートガイダーとしても使用できます。