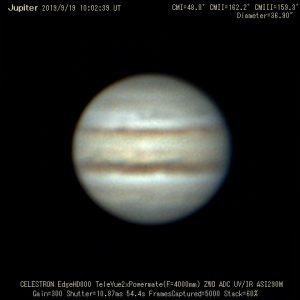

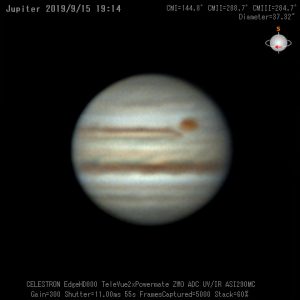

朝は月も出ていて良い天気でした。夕方、木星の撮影にチャレンジしましたが雲が多くものになりませんでした。

夜遅くは、晴れ間が広がりはくちょう座からカシオペア座にかけて天の川が見えました。

となりの銀河(M31:アンドロメダ銀河)もチョイ撮り。明るいので結構簡単に写ります。上の写真のカシオペア座の上にも写っています。

アフリカーノ Africano (C/2018 W2) も撮影してみました。明後日の26日頃に地球に最接近の様ですので、これ以上明るくならず尾も今の撮影機材では期待できないでしょう。でも、写真をよく見ると上の方にボヤっとダストが有るようです。