今日の山は、山頂付近は吹雪いているような雲です。一日風の強い日でした。

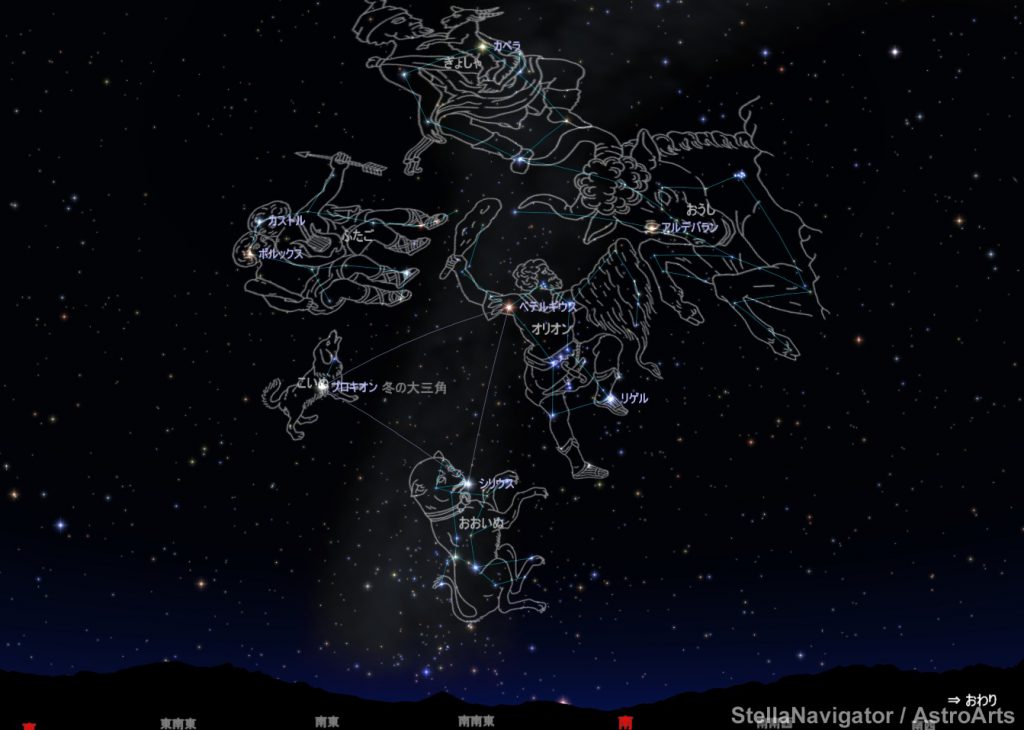

今日の講座は「天文ゆく年くる年」。武井咲予さんの説明で今年の天文界を広く説明いただき、来年の天文現象を紹介していただきました。講座の後は星空観望。月明かりの中1等星を指して星座説明と望遠鏡で月とオリオン大星雲などを観望しました。

ISSを撮影して見ましたが、風が強くふらふらの軌道となってしまいました。1秒露出・5秒インターバルです。180度の移動を見ることが出来ました。光度は今の金星よりちょっと暗いぐらいでマイナス3.5等ぐらいでしょうか。

満月。明るいの一言で、ふたご座流星群は明るい流星を期待です。