今朝もちょっと霞んだ天気でしたが、日中の気温が25度近くなり作業したら汗だくになりました。いただいたサクランボの木の剪定で切られた枝ですが、30㎝ほどに切ってみました。

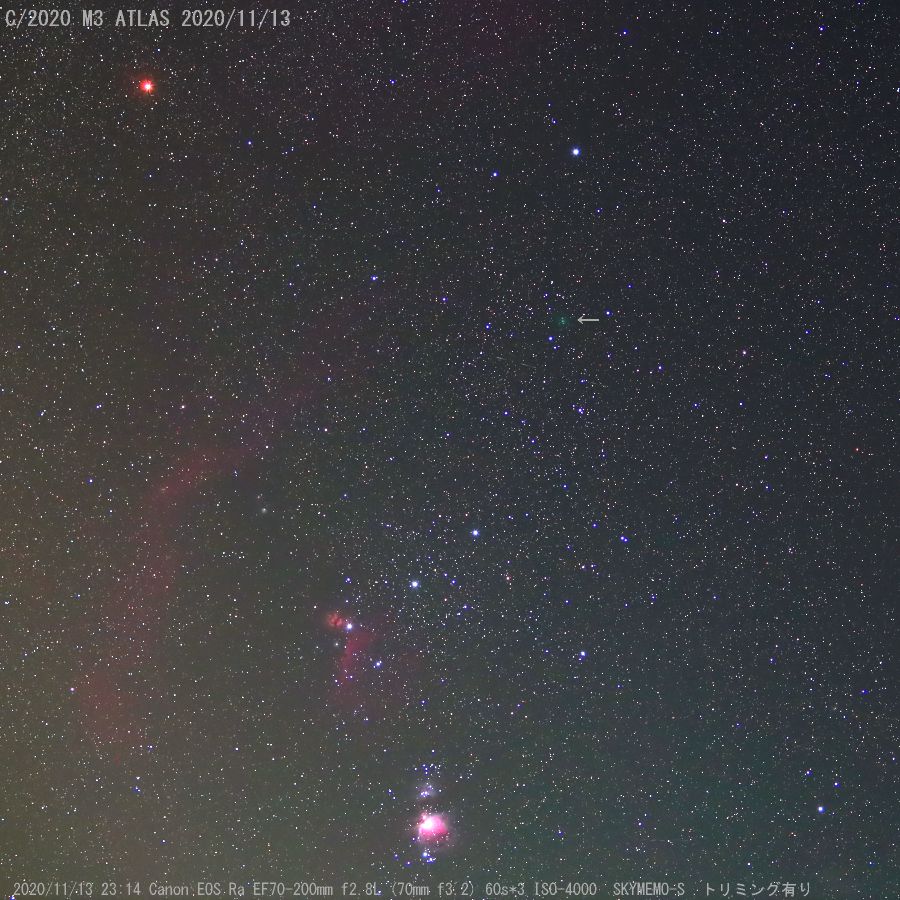

昨日のアトラス彗星(C/2020 R4)です。わずかながら右下に尾が見えます。太陽に一番近づいた日は3月2日頃なので実際の明るさは落ちていると思いますが、地球に一番近づくのが4/24なので明るさもあるようです。移動量が大きく45秒露出でも彗星が移動しています。もう少し見たいのですが月の影響が大きく撮影できるでしょうか。

今日の月は上弦の月(半月)です。半月の時間が15時59分なので4時間は過ぎていますが真半分に見えます。